[ブログ記事監修者]

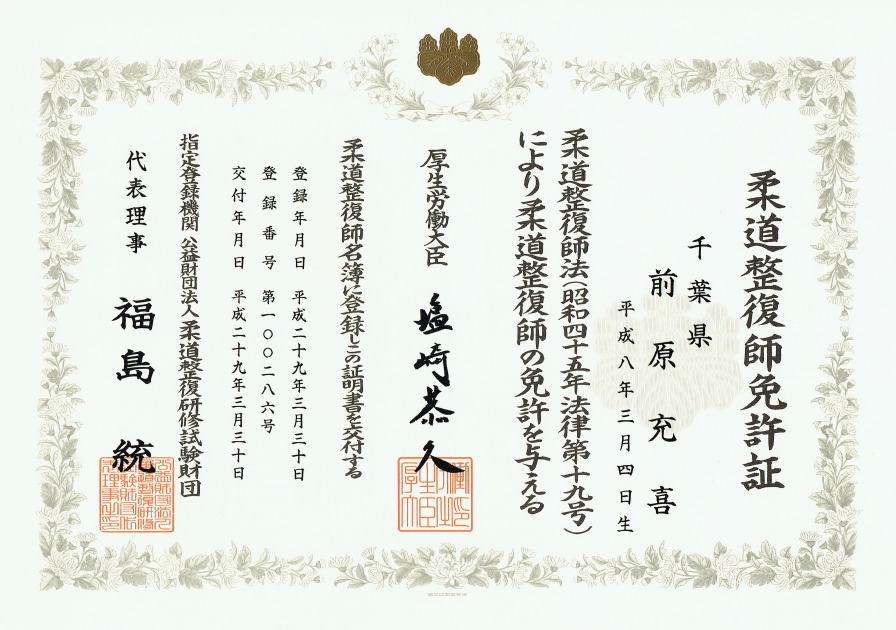

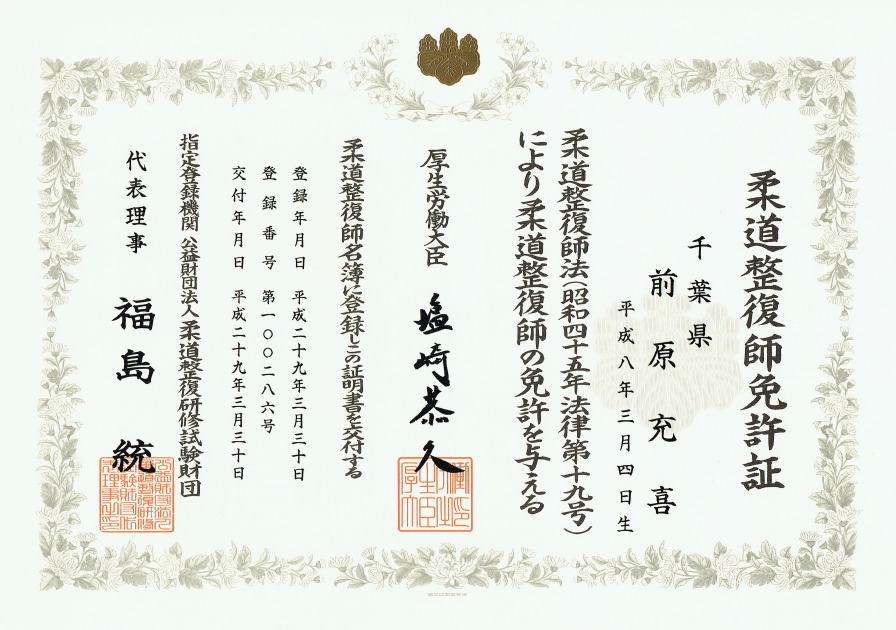

前原充喜

柔道整復師

オレンジ整骨院グループの前原充喜です。日々の臨床を通して感じることや、ケガ・不調の原因、そして健康を維持するための考え方を、できるだけ分かりやすく発信していきたいと思っています。

私たちオレンジ整骨院グループは「地域の皆さまの健康寿命をのばすこと」「患者様のご卒業」を共通の目標として掲げています。その想いを共有する仲間たちと共に、金町オレンジ鍼灸整骨院・京成金町オレンジ整骨院の現場からも、確かな知識と実践的な情報をお届けしてまいります。

長引く腰痛やすべり症によるつらい症状に、もう我慢できないと感じていませんか?その痛みやしびれの原因がどこにあるのか、本当に改善できるのか、不安を抱えている方も多いでしょう。この記事では、腰痛とすべり症の「真の原因」を深掘りし、あなたの症状がなぜ起きているのかを明らかにします。さらに、整骨院が提供する具体的な改善策や、ご自宅で実践できるセルフケア、そして再発を防ぐための予防ポイントまで、網羅的に解説いたします。腰痛とすべり症の原因は、単に加齢や体質だけではありません。実は、日々の姿勢の歪み、筋肉のアンバランス、そして無意識の生活習慣が複雑に絡み合って、脊椎への過度な負担を生み出していることが多いのです。そして、整骨院では、これらの根本的な原因に対し、一人ひとりに合わせたアプローチで痛みの緩和と再発しにくい体づくりをサポートすることが可能です。

Contents

1. はじめに 腰痛とすべり症で悩むあなたへ

長引く腰の痛みや足のしびれに、もううんざりしていませんか。特に「すべり症」と診断され、その原因がわからず、どうすれば良いのか途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。

朝起き上がる時のつらさ、座り続けることでの腰の重み、歩いていると足に広がるしびれなど、日常生活でのちょっとした動作にも痛みが走り、好きなことができない、仕事に集中できないなど、あなたの生活の質を大きく低下させているかもしれません。

湿布や薬で一時的に痛みを抑えても、根本的な解決には至らず、いつまた痛みがぶり返すのかと不安な日々を過ごしていらっしゃるかもしれません。しかし、その痛みやしびれは、決して諦めるべきものではありません。

この記事では、そのような腰痛とすべり症で悩むあなたの苦しみに寄り添い、その真の原因を徹底的に解き明かします。表面的な症状だけでなく、なぜあなたの腰に痛みや不調が起きているのか、その根源に迫ります。

さらに、整骨院で提供される専門的な改善策や、ご自宅で実践できる効果的なセルフケア、そして再発を防ぐための予防のポイントまで、あなたの悩みを解決するための具体的な情報を網羅的にご紹介いたします。もう痛みで諦める必要はありません。一緒に、痛みから解放され、活動的な日々を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

2. 腰痛とすべり症の基礎知識

腰痛とすべり症は、多くの方が経験する身体の不調ですが、その違いや症状の現れ方については十分に理解されていないことも少なくありません。ここでは、すべり症とはどのような状態なのか、その種類や特徴、そして現れる主な症状について詳しく解説していきます。

2.1 すべり症とは何か その種類と特徴

すべり症とは、背骨を構成する椎骨が、正常な位置から前方にずれてしまう状態を指します。このずれが生じることで、脊柱の安定性が損なわれ、神経が圧迫されるなどの問題が起こりやすくなります。すべり症には、大きく分けて以下の二つの種類があります。

| 種類 | 主な特徴 | 発生しやすい年代や原因 |

|---|---|---|

| 分離すべり症 | 椎骨の後方部分である椎弓に分離(ひび割れや骨折)が生じ、その結果として椎骨が前方にずれるタイプです。 | 主に成長期のスポーツ活動など、腰部に繰り返し負担がかかることで椎弓分離症が起こり、それが原因で発症することが多いです。若年層に多く見られます。 |

| 変性すべり症 | 椎間板や椎間関節といった、椎骨同士をつなぐ組織が加齢などにより変性し、不安定になることで椎骨が前方にずれるタイプです。分離は伴いません。 | 主に中高年以降に多く見られ、長年の身体への負担や姿勢の癖などが影響して発症することが多いです。女性に多く見られる傾向があります。 |

これらのすべり症は、脊柱の構造的な問題によって引き起こされるため、日常生活における姿勢や動作に大きく影響を及ぼします。

2.2 すべり症で現れる主な症状

すべり症は、そのずれの程度や神経の圧迫の有無によって、さまざまな症状を引き起こします。主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 腰痛

最も一般的な症状で、腰の中心部や臀部にかけて鈍い痛みや重だるさを感じることが多いです。長時間立っていたり、座っていたりする際や、腰を反らせる動作で痛みが強くなる傾向があります。 - 下肢の痛みやしびれ

ずれた椎骨が脊髄から分岐する神経根を圧迫することで、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれが現れることがあります。これは坐骨神経痛と似た症状です。 - 間欠性跛行

しばらく歩くと下肢の痛みやしびれが悪化し、歩き続けることが困難になります。しかし、少し前かがみになって休憩すると症状が和らぎ、再び歩けるようになるという特徴的な症状です。神経の圧迫が原因で血流が悪くなることや、神経が締め付けられることで起こります。 - 筋力低下や感覚障害

神経の圧迫が進行すると、足の筋力が低下したり、皮膚の感覚が鈍くなったりすることがあります。例えば、つま先立ちがしにくくなる、足の甲や裏の感覚が鈍くなるなどの症状です。 - 排尿・排便障害

ごく稀なケースですが、重度の神経圧迫(馬尾神経症候群)が起こると、排尿や排便のコントロールが難しくなることがあります。このような症状が現れた場合は、早急な対応が必要となります。

これらの症状は、日常生活の質を大きく低下させる可能性があります。ご自身の症状に心当たりがある場合は、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

3. 腰痛とすべり症の真の原因を徹底究明

腰痛とすべり症に悩む多くの方が、その根本的な原因を一つに特定することが難しいと感じていらっしゃるかもしれません。しかし、実際には複数の要因が複雑に絡み合い、症状を引き起こしていることがほとんどです。ここでは、その真の原因を多角的に掘り下げていきます。

3.1 姿勢の歪みが引き起こす脊椎への負担

私たちの体は、日常生活における習慣や癖によって、知らず知らずのうちに特定の姿勢へと傾きがちです。この姿勢の歪みこそが、腰椎への不均等な負担を生み出し、すべり症の大きな原因となることがあります。

例えば、猫背の姿勢では、背中が丸まることで重心が前に移動し、そのバランスを取ろうとして腰椎が過度に反りやすくなります。この状態が続くと、腰椎の前方部分に常に圧力がかかり、椎間板や関節への負担が増大します。また、反り腰は、腰椎が前方に大きくカーブしすぎる状態を指し、これもまた腰椎の安定性を損ない、すべり症の進行を助長する要因となります。

さらに、骨盤の傾きも重要な要素です。骨盤が前傾したり後傾したり、あるいは左右に傾いたりすることで、その上に乗る脊椎全体のバランスが崩れてしまいます。これにより、特定の椎骨や椎間板に過剰なストレスがかかり、すべり症の発症や悪化につながるのです。このような姿勢の歪みは、日々の生活の中で少しずつ蓄積され、気づかないうちに脊椎に大きな負担をかけ続けている可能性があります。

3.2 筋肉のアンバランスと柔軟性の低下

脊椎を支え、正しい姿勢を維持するためには、体幹を構成する筋肉が非常に重要な役割を担っています。これらの筋肉にアンバランスが生じたり、柔軟性が低下したりすることも、腰痛とすべり症の根本原因となり得ます。

特に重要なのは、体幹のインナーマッスルと呼ばれる深層筋群です。腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群などがこれにあたり、これらが十分に機能しないと、脊椎の安定性が低下し、腰椎が不安定な状態になりやすくなります。結果として、外部からの衝撃や日常動作による負荷を吸収しきれなくなり、すべり症の発症や悪化につながるのです。

また、腹筋と背筋のバランスも重要です。例えば、腹筋が弱く背筋が過度に緊張している状態や、その逆のバランスの崩れは、脊椎の自然なS字カーブを乱し、腰椎に不必要なストレスをかけます。お尻の筋肉である殿筋群や股関節周囲の筋肉(腸腰筋、ハムストリングスなど)の柔軟性低下も、骨盤の動きを制限し、腰椎に過剰な負担をかける原因となります。これらの筋肉が硬くなると、正しい姿勢を保つことが難しくなり、腰椎への負担が増大してしまうのです。

3.3 日常生活でのNG習慣と過度な負荷

日々の生活の中で無意識に行っている習慣が、腰椎に大きな負担をかけ、すべり症の原因となっていることがあります。ここでは、特に注意すべきNG習慣と、それらが腰椎に与える影響について詳しく見ていきましょう。

| NG習慣 | 腰椎への影響 |

|---|---|

| 長時間座りっぱなしのデスクワーク | 座っている姿勢は、立っている時よりも腰椎への負担が大きいとされています。特に、猫背や反り腰になりやすい姿勢で長時間座り続けると、腰椎の椎間板に圧力がかかり続け、すべり症を悪化させる可能性があります。 |

| 中腰での作業 | 掃除や庭仕事など、中腰で行う作業は、腰椎に非常に大きな負荷をかけます。特に、膝を曲げずに腰だけをかがめる姿勢は、腰椎の前方へのすべりを助長しやすく、注意が必要です。 |

| 重い荷物の不適切な持ち上げ方 | 膝を伸ばしたまま腰から曲げて重いものを持ち上げると、腰椎に急激な負担がかかります。これは、すべり症の発症や急性的な痛みの原因となることがあります。 |

| 長時間の立ち仕事 | 立ちっぱなしの仕事も、姿勢の歪みを引き起こしやすく、腰椎への持続的な負担となります。特に、片足に重心をかける癖や、反り腰になりやすい方は注意が必要です。 |

| 不適切な睡眠姿勢 | 寝ている間の姿勢も腰椎に影響を与えます。うつ伏せ寝や、体に合わない寝具の使用は、腰椎に無理なカーブを強いたり、筋肉の緊張を招いたりすることがあります。 |

| 運動不足や過度な運動 | 運動不足は体幹筋力の低下を招き、腰椎の安定性を損ないます。一方で、準備運動不足や無理なフォームでの過度な運動は、腰椎に急激な衝撃や負荷を与え、すべり症のリスクを高めることがあります。 |

これらの習慣は、一つ一つは些細なことに思えるかもしれませんが、毎日繰り返されることで腰椎への負担が蓄積され、やがてすべり症という形で現れることがあります。日々の生活を見直し、腰に優しい習慣を意識することが大切です。

3.4 加齢や遺伝的要因との関連性

腰痛とすべり症の原因には、ご自身の努力では避けられない加齢や、生まれ持った遺伝的な要因も関わっていることがあります。

加齢に伴い、私たちの体は様々な変化を経験します。特に、腰椎の安定性に深く関わる椎間板は、加齢とともに水分量が減少し、弾力性が失われていきます。これにより、クッションとしての機能が低下し、外部からの衝撃を吸収しきれなくなり、すべり症の発症や進行を招きやすくなります。また、骨密度の低下や、脊椎を支える靭帯の緩みなども、腰椎の不安定性を高める要因となります。

一方で、遺伝的要因も無視できません。生まれつきの脊椎の形状や、椎骨の関節部分の構造的な特徴が、すべり症になりやすい体質を持つ方もいらっしゃいます。例えば、特定の部位の骨が薄い、あるいは関節の結合が弱いといった特徴は、遺伝的に受け継がれることがあると考えられています。しかし、遺伝的要因があるからといって、必ずすべり症になるわけではありません。日々の生活習慣や適切なケアによって、その影響を軽減し、症状の悪化を防ぐことは十分に可能です。

これらの要因は、すべり症の背景にあるものとして理解し、ご自身の体と向き合う上で大切な情報となります。

4. 整骨院が提供する腰痛とすべり症の改善策

腰痛とすべり症は、日常生活に大きな支障をきたす辛い症状です。整骨院では、一時的な痛みの緩和だけでなく、その根本原因にアプローチし、症状の改善と再発防止を目指した施術を行っています。

ここでは、整骨院がどのように腰痛とすべり症の改善に取り組むのか、その具体的な方法について詳しく解説いたします。

4.1 根本原因にアプローチする整骨院の施術

すべり症による腰痛の多くは、姿勢の歪みや骨盤の傾き、そして特定の筋肉のアンバランスが原因で脊椎に過度な負担がかかることで発生します。整骨院では、これらの根本的な原因を見極め、一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの施術を提供しています。

主な施術内容としては、以下の点が挙げられます。

| 施術アプローチ | 具体的な内容と期待できる効果 |

|---|---|

| 骨盤・脊柱のバランス調整 | 骨盤や脊柱の歪みを丁寧に手技で調整し、脊椎への負担を軽減します。これにより、すべり症による神経の圧迫が和らぎ、腰痛の軽減につながります。身体全体の重心バランスを整えることで、自然治癒力を高めることも期待できます。 |

| 筋肉の柔軟性向上と強化 | 硬くなった筋肉をほぐし、柔軟性を高めることで、関節の可動域を改善します。また、腰部を支える深層筋(インナーマッスル)の働きを促し、脊柱の安定性を高めることで、すべり症の進行を抑制し、痛みの再発を防ぎます。 |

| 姿勢改善指導 | 日常生活での正しい姿勢や動作の指導は、施術効果の持続と再発防止に不可欠です。立ち方、座り方、物の持ち上げ方など、腰に負担をかけないための具体的なアドバイスを通じて、身体への意識を高めていきます。 |

これらの施術は、痛みの出ている箇所だけでなく、その痛みを引き起こしている根源に働きかけることで、根本的な改善を目指します。

4.2 痛みを和らげ再発を防ぐ具体的なアプローチ

整骨院では、現在の痛みを和らげるだけでなく、将来的な再発を防ぐための具体的なアプローチも重視しています。施術は、症状の段階や個人の生活習慣に合わせて計画的に進められます。

4.2.1 初期段階の痛みの緩和

強い痛みがある初期段階では、炎症を抑え、痛みを速やかに軽減することを最優先します。無理のない範囲での手技療法や、必要に応じて身体に負担の少ない施術を行い、患部の安静を保ちながら回復を促します。

この段階では、日常生活での注意点や、痛みを悪化させないための過ごし方についても丁寧にアドバイスいたします。

4.2.2 症状の安定と機能改善

痛みが落ち着いてきたら、腰部の安定性を高め、身体全体の機能改善を目指します。骨盤や脊柱の歪みをさらに調整し、弱くなっている筋肉や硬くなっている筋肉に対して、個別の運動療法やストレッチ指導を行います。

特に、体幹を支えるインナーマッスルの強化は、すべり症の安定に非常に重要です。正しい筋肉の使い方を習得することで、日常動作での腰への負担を軽減し、症状の再発リスクを低減します。

4.2.3 再発予防のための継続的なケアと生活指導

症状が改善された後も、定期的なメンテナンスやセルフケアの継続が再発防止には欠かせません。整骨院では、ご自宅でできる簡単なストレッチや体操、正しい姿勢を意識するためのアドバイスなどを継続的に行います。

また、仕事や趣味など、患者様の具体的な生活環境に合わせた無理のない予防策を提案し、長期的な健康維持をサポートいたします。これにより、腰痛とすべり症に悩まされない快適な生活を取り戻すことを目指します。

5. 自宅でできるセルフケアと予防のポイント

整骨院での専門的な施術で腰痛やすべり症の根本原因にアプローチすることは非常に重要です。しかし、施術の効果を最大限に引き出し、症状の再発を防ぐためには、ご自宅でのセルフケアと日々の予防習慣が欠かせません。ここでは、あなた自身でできる具体的な方法を詳しくご紹介いたします。

5.1 痛みを軽減し、体を整えるストレッチと体操

筋肉の柔軟性を保ち、体幹を安定させることは、腰への負担を軽減し、すべり症の進行を防ぐ上で非常に効果的です。無理のない範囲で、毎日継続して取り組むことが大切です。

5.1.1 脊椎の負担を和らげるコアマッスル強化

腰の安定には、深層部の筋肉であるコアマッスル(インナーマッスル)の強化が欠かせません。特に腹横筋は天然のコルセットとも呼ばれ、脊椎の安定に貢献します。

- ドローイン

仰向けに寝て膝を立て、お腹をへこませながらゆっくりと息を吐き切ります。息を吐き切った状態を数秒キープし、お腹をへこませたまま浅い呼吸を続けます。これを繰り返すことで、腹横筋を効果的に鍛えることができます。痛みを感じない範囲で行いましょう。

- 簡易プランク

四つん這いの姿勢から、肘と膝をついたまま、お腹を床から少し持ち上げるように意識します。背中が丸まったり反ったりしないよう、体幹を一直線に保つことを意識してください。無理なく数秒キープすることから始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。

5.1.2 股関節周りの柔軟性を高めるストレッチ

股関節が硬いと、腰に余計な負担がかかりやすくなります。股関節周りの筋肉を柔らかくすることで、腰への負担を軽減し、動きをスムーズにすることができます。

- 腸腰筋ストレッチ

片膝を立て、もう一方の足を後ろに大きく引きます。骨盤を前方に突き出すようにゆっくりと重心を移動させ、股関節の前側が伸びているのを感じます。呼吸を止めずに、20秒から30秒ほどキープしてください。

- 梨状筋ストレッチ

仰向けに寝て、片方の膝を立てます。もう一方の足首を立てた膝の上に乗せ、立てた膝を胸の方にゆっくりと引き寄せます。お尻の奥、特に梨状筋が伸びているのを感じるでしょう。痛みを感じる手前で止め、心地よい範囲で行ってください。

5.1.3 背骨の動きをスムーズにする体操

背骨全体の柔軟性を保つことは、腰への一点集中を防ぎ、負荷を分散させるために重要です。

- キャット&カウ(猫と牛のポーズ)

四つん這いの姿勢から、息を吐きながら背中を丸め、お腹をのぞき込むようにします(猫のポーズ)。次に、息を吸いながら背中を反らせ、天井を見上げるようにします(牛のポーズ)。呼吸に合わせてゆっくりと背骨を動かすことで、脊椎の柔軟性を高めます。

| ストレッチ・体操のポイント | 実践のヒント |

|---|---|

| 毎日継続する | 短時間でも良いので、習慣にすることが大切です。 |

| 痛みを感じたら中止する | 無理は禁物です。心地よいと感じる範囲で行いましょう。 |

| 呼吸を意識する | 深い呼吸は筋肉の緊張を和らげ、リラックス効果を高めます。 |

| 反動をつけない | ゆっくりと筋肉を伸ばし、その状態をキープすることが重要です。 |

5.2 正しい姿勢を保つための意識と工夫

日常生活における姿勢は、腰への負担に大きく影響します。日頃から正しい姿勢を意識し、工夫することで、腰痛やすべり症の悪化を防ぎ、予防につなげることができます。

5.2.1 日常生活での正しい立ち方と座り方

長時間同じ姿勢でいることが多い現代において、立ち方や座り方を見直すことは非常に重要です。

- 正しい立ち方

頭のてっぺんから糸で引っ張られているようなイメージで、背筋を自然に伸ばします。お腹を軽く引き締め、重心が足の裏全体に均等にかかるように意識しましょう。猫背や反り腰にならないよう注意してください。

- 正しい座り方

椅子の奥まで深く腰掛け、骨盤を立てるように意識します。背もたれにもたれかかりすぎず、背筋を自然に伸ばした状態を保ちましょう。デスクワークなどで長時間座る場合は、腰にクッションを入れるなどしてサポートすることも有効です。30分に一度は立ち上がって体を動かすように心がけてください。

5.2.2 睡眠時の姿勢と寝具の選び方

人生の約3分の1を占める睡眠時間も、腰への負担を考える上で重要です。寝具の選び方や寝姿勢にも気を配りましょう。

- 理想的な寝姿勢

仰向けで寝る場合は、背骨の自然なS字カーブが保たれるように、膝の下に薄いクッションやタオルを挟むと腰への負担が軽減されます。横向きで寝る場合は、膝と膝の間にクッションを挟むと、骨盤の歪みを防ぎやすくなります。

- 寝具の選び方

マットレスは、柔らかすぎず硬すぎない、体にフィットして体圧を分散してくれるものを選びましょう。枕も、首のカーブを支え、寝返りを打ちやすい高さのものを選ぶことが大切です。

| 姿勢改善のチェックポイント | 意識すべきこと |

|---|---|

| スマホを見る時の姿勢 | 首が前に出すぎないよう、スマホを目線の高さに持ち上げるか、視線を下げるのではなく、顔全体を下げるように意識しましょう。 |

| 家事を行う時の姿勢 | かがむ動作が多い場合は、膝を使い、腰を丸めないように注意します。高い場所の物を取る際は、踏み台を使うなどして無理な体勢を避けましょう。 |

| 靴の選び方 | ヒールの高い靴や底の薄い靴は腰に負担をかけやすいです。クッション性があり、足にフィットする靴を選ぶようにしましょう。 |

5.3 日常生活で気をつけるべきことと予防の習慣

日々の何気ない習慣が、腰痛やすべり症の症状を悪化させたり、予防につながったりします。以下の点に注意し、腰に優しい生活を心がけましょう。

5.3.1 腰への負担を減らす動作の工夫

重いものを持つ時や、長時間同じ体勢を続ける時に意識することで、腰への負担を大きく減らすことができます。

- 物の持ち方

重いものを持ち上げる際は、膝を曲げて腰を落とし、物と体を近づけて持ち上げましょう。腰を丸めて持ち上げるのは、最も腰に負担がかかる動作の一つです。

- 長時間同じ姿勢を避ける

デスクワークや立ち仕事など、長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチや体の向きを変えるなどして、血行を促進し筋肉の緊張を和らげましょう。

5.3.2 体を温めることの重要性

体が冷えると、筋肉が硬くなり、血行が悪くなることで痛みを増幅させることがあります。体を温めることは、筋肉の柔軟性を保ち、血行を促進するために非常に効果的です。

- 入浴

シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。38℃から40℃程度のぬるめのお湯に15分から20分程度浸かるのが理想的です。

- 保温

腹巻きやカイロなどを活用し、腰周りを冷やさないように心がけましょう。特に寒い季節や冷房の効いた場所では、意識的に体を温めることが大切です。

5.3.3 適度な運動と体重管理

運動不足は筋力低下を招き、体重増加は腰への負担を増大させます。無理のない範囲で、体を動かす習慣をつけ、適正体重を維持することが予防につながります。

- 適度な運動

ウォーキングや水中ウォーキングなど、腰に負担の少ない有酸素運動を継続的に行うことがおすすめです。筋肉を強化し、柔軟性を高めることで、腰の安定性が向上します。

- 体重管理

体重が増加すると、脊椎への負担が大きくなり、すべり症の症状悪化や再発のリスクが高まります。バランスの取れた食事と適度な運動で、適正体重を維持するように努めましょう。

| 腰痛・すべり症予防のための生活習慣 | 心がけること |

|---|---|

| バランスの取れた食事 | 栄養バランスの取れた食事は、体の回復力を高め、健康な筋肉や骨を作る基本です。 |

| ストレス管理 | ストレスは筋肉の緊張を引き起こし、腰痛を悪化させることがあります。リラックスできる時間を意識的に作りましょう。 |

| 体を冷やさない工夫 | 特に夏場の冷房対策や、冬場の防寒対策をしっかり行い、腰周りを冷やさないようにしましょう。 |

| 禁煙の検討 | 喫煙は血流を悪化させ、骨の健康にも悪影響を与える可能性があります。 |

6. まとめ

腰痛とすべり症は、単に加齢によるものと諦めてしまいがちですが、その真の原因は多岐にわたります。姿勢の歪み、特定の筋肉のアンバランス、柔軟性の低下、さらには日常生活での無意識のNG習慣や過度な負荷が複雑に絡み合い、脊椎に負担をかけ、症状を悪化させているケースがほとんどです。

これらの根本原因を見極め、適切なアプローチを行うことが、症状の改善と再発防止への鍵となります。整骨院では、お一人おひとりの体の状態を詳細に評価し、根本原因に合わせた施術を提供することで、痛みの緩和だけでなく、体の機能改善と自己回復力の向上をサポートしています。

また、ご自宅で実践できるセルフケアや予防策も非常に重要です。正しい姿勢の意識や適切なストレッチ、日常生活での工夫を取り入れることで、施術の効果をさらに高め、健康な状態を維持しやすくなります。腰痛とすべり症は、諦める必要のない症状です。専門家と協力し、ご自身の体と向き合うことで、きっと改善の道が開けるでしょう。

何かお困りごとがありましたら、当院へお問い合わせください。

| 住所 | 〒125-0042 東京都葛飾区金町5丁目33-20 Googleマップで見る |

|---|---|

| 営業時間 | 月・火・木・金 10:30〜13:30/15:30〜20:30 土日 9:30〜17:00 |

| 定休日 | 水曜・祝日・第1日曜日 |